Les podcasts des médiateurs

Série : Premiers vols, premiers exploits : l’aube de l’aviation militaire française

Épisode 1

Par Valentin

Par Valentin

Et si les avions pouvaient être utiles à l’armée ?

En 1909, soit six ans à peine après le premier vol d’un aéroplane, le pilote et constructeur Louis Blériot traverse la Manche et rallie l’Angleterre à bord de son Blériot XI.

Cet exploit civil, le premier du genre, ne fait qu’un peu plus attiser l’attention des militaires pour ces engins volants ! Dès la fin de l’année 1909, le Génie militaire acquiert plusieurs appareils civils afin d’en étudier les capacités à usage militaire. Parmi ces appareils on peut compter par exemple un Blériot XI ou encore un Farman III.

Ces appareils sont à la base à usage civil et malgré l’efficacité de certains d’entre eux, l’armée française, sous l’impulsion du Général Pierre-Auguste Roques, va solliciter plusieurs constructeurs afin de développer des appareils destinés à usage militaire uniquement.

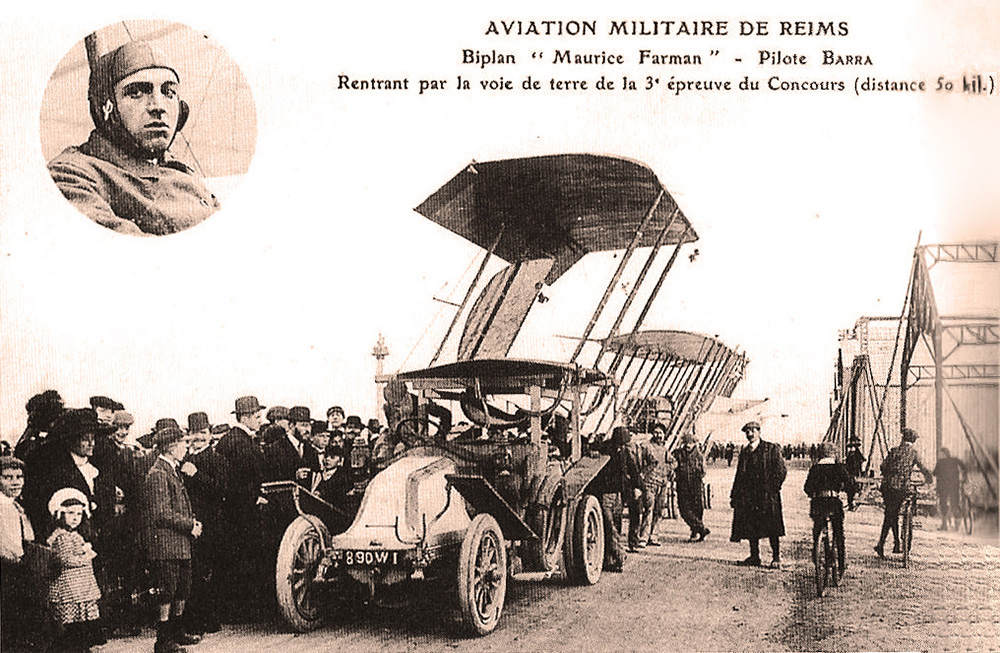

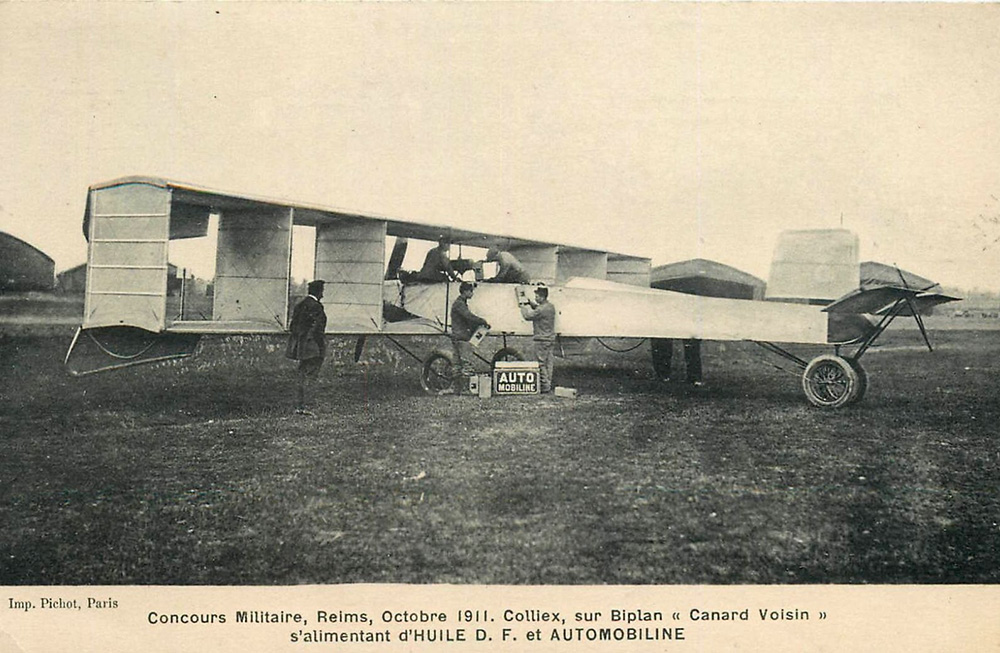

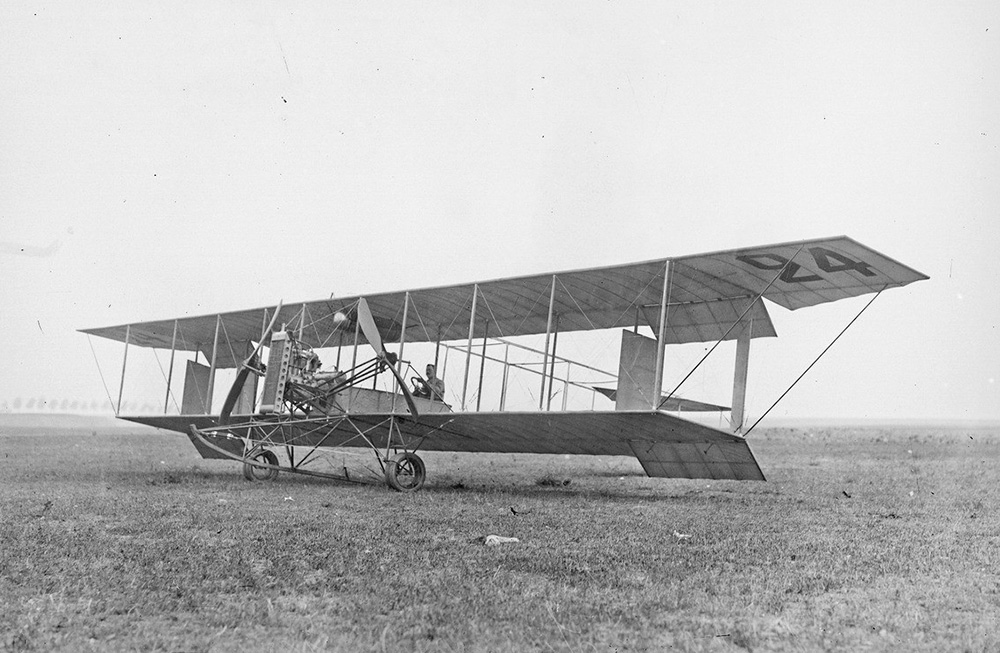

Pour cela, le Général Roques crée le Grand Concours d’aviation militaire de Reims, qui a lieu en Octobre 1911. L’objectif est de mettre en concurrence plusieurs avionneurs de l’époque afin de sélectionner des candidats dans le cadre du développement de l’aviation militaire. Répondent présents plusieurs constructeurs, entre autres Louis Blériot, Henri et Maurice Farman, les frères Voisin et Edouard Nieuport.

Lors de ce concours, les appareils seront mis à rude épreuve ! Tout d’abord, lors de leur conception, ces derniers doivent respecter un cahier des charges imposé par le Génie militaire : les appareils doivent être conçus entièrement en France, doivent pouvoir parcourir 300km sans escales avec une charge de 300kg, le tout à une vitesse moyenne de 60 km/h et doivent être dotés de 3 sièges.

Viennent ensuite les six épreuves tests qui ne réussiront pas à tous les appareils :

- Atterrissage et re décollage avec 300kg à bord sur de la chaume, puis de la luzerne et enfin un champ labouré,

- Deux vols successifs avec pour objectif d’atteindre 500m d’altitude en moins de 15 minutes,

- Et enfin une épreuve de vitesse : 60km à parcourir en moins d’une heure, ce qui est accessible à la majeure partie des appareils.

Cependant, sur les plus de 70 appareils inscrits, certains seront éliminés en cours de route, ne répondant pas au cahier des charges imposé par les organisateurs du concours.

Les appareils restant en course seront confrontés à des conditions climatiques changeantes, des consommations d’essence excessives de certains moteurs, des erreurs de pilotage ou encore des dégâts sur la structure des appareils. Plusieurs crashes, chevaux de bois ainsi que les décès de quelques pilotes lors d’accidents sont à regretter.

Lors de l’épreuve finale, une dizaine d’appareils seulement sont encore en lice.

En ressortira vainqueur le constructeur Nieuport avec son Nieuport IV G, qui recevra une commande de 10 appareils et surtout une prime de 780 000 anciens francs (ce qui représente aujourd’hui un peu plus de 2 millions d’euros). En seconde place Bréguet et sur la dernière marche du podium Deperdussin dont la société fera faillite en 1913.

Ce concours qui s’annonçait très prometteur à sa création, n’aura pour finir que peu d’impact sur le développement de l’aviation militaire. Plusieurs pilotes chevronnés et d’autres récemment brevetés vont même mourir lors de crash.

Ce concours montre également qu’encore peu de temps avant le début du conflit, l’aviation militaire est encore en train de poser ses bases. Les quatre années de conflit qui vont suivre vont stimuler très largement cette arme nouvelle qui va très vite se développer et se diversifier, pouvant remplir un large panel de missions.

De nos jours, l’aviation contemporaine a abandonné les moteurs en étoile et à hélice au profit des réacteurs. Les appareils volent plus vite, les missions sont plus longues, vont plus loin et sont plus exigeantes. Cependant, toutes les bases de l’aviation posées pendant la Grande Guerre ont en permanence été recyclées, voire réinventées et sont toujours en usage de nos jours … de manière plus moderne évidemment !