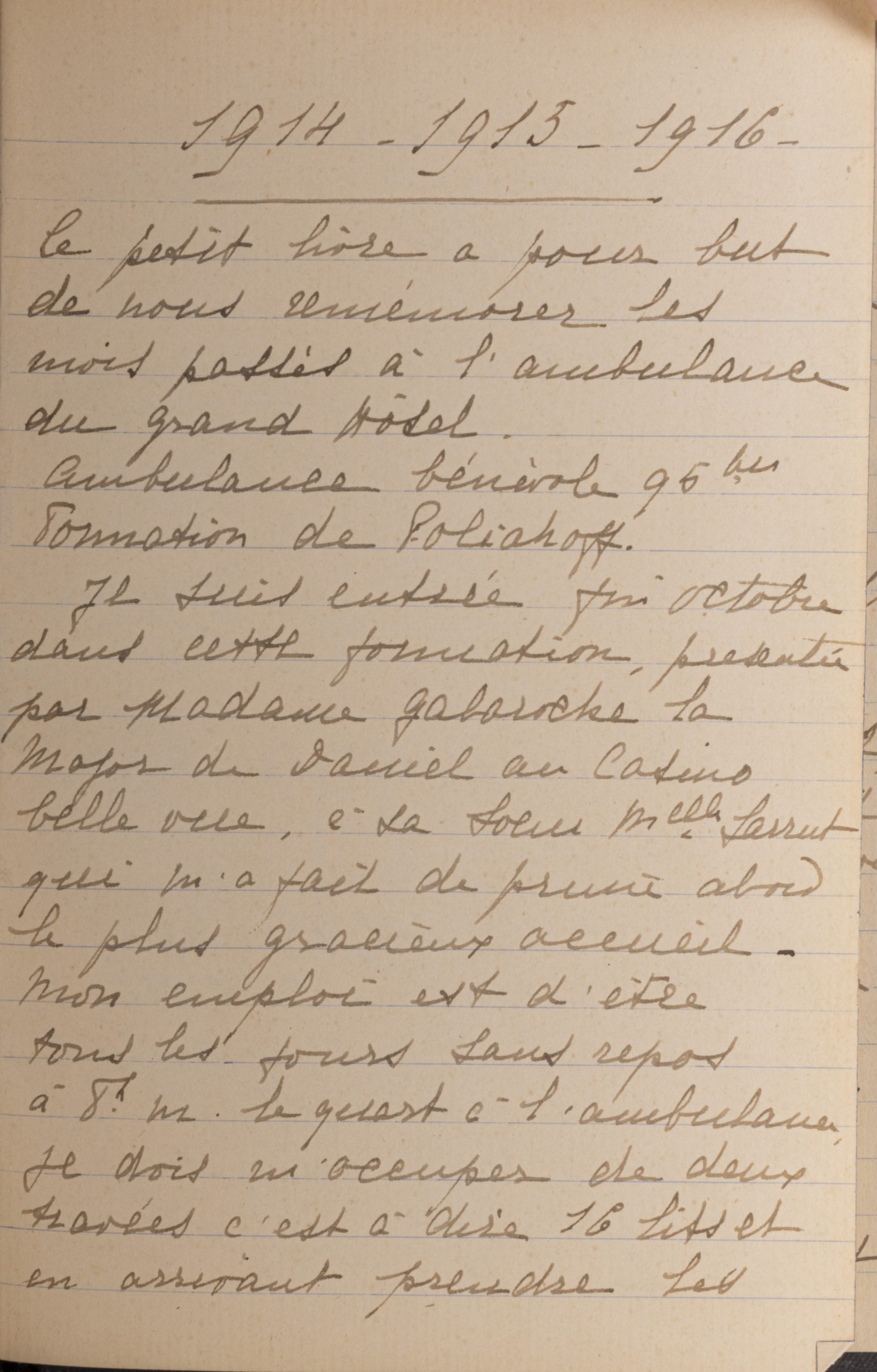

Un témoignage exceptionnel

Un témoignage exceptionnel et inédit dans les collections de l’Historial de la Grande Guerre : le carnet manuscrit de Geneviève Letrosne, infirmière à l’hôpital bénévole 95bis de Biarritz, 1914-1916

Invphys. 73287 – 175 x 117 mm. Collection Historial de la Grande Guerre

Donné par des membres de la famille en 2017 avec un album de photographies représentant l’activité de l’hôpital bénévole 95bis.

Disposer du témoignage d’une infirmière ayant eu à soigner des soldats blessés en 1914-1918 est rare et précieux. Celui-ci permet de prendre en compte à travers la diversité des cas de la souffrance des hommes et du dévouement des « anges blancs » dans les hôpitaux de l’arrière.

Du front à l’arrière, l’évacuation du blessé

En France, 4 266 millions de blessés ont été recensés, soit le quart des soldats mobilisés (8,5 millions). Ce nombre, jamais atteint par aucun conflit, est dû à une artillerie dévastatrice. Pour le service de santé en campagne, l’évacuation est impérative : encore faut-il bien trier les blessés selon les pathologies et les opérer le plus rapidement possible. Des progrès considérables seront faits, grâce à la radiographie et le traitement antiseptique selon la méthode Dakin-Carrel, afin de limiter le processus gangréneux. Les postes de secours régimentaires sur le front donnent les premiers soins et assurent le transport avec des brancardiers, attribuant des fiches d’évacuation selon différentes catégories. Les hôpitaux d’origine d’étapes -HOE- situés à l’arrière des zones d’étape, près d’une gare, prennent en charge les évacuables qui sont acheminés vers les formations de l’intérieur, à savoir :

1) hôpitaux permanents militaires, civils et mixtes

2) hôpitaux temporaires : hôpitaux complémentaires (HC) ; hôpitaux auxiliaires (HA) ; hôpitaux bénévoles (HB). Les HB portent le nom de la société d’assistance qui pourvoit à leur fonctionnement : ils doivent pouvoir pendant trois ans ne dépendre que de leurs ressources.

L’hôpital bénévole n° 95 bis de Biarritz

Mme Geneviève Letrosne entre le 29 octobre 1914 à l’hôpital bénévole 95bis de la formation Poliakoff, qui occupe le Grand Hôtel de Biarritz. Sans préciser dans ce carnet si elle a choisi de son plein gré cette cité et cet hôpital, ou s’il s’agit d’une affectation accordée à la suite d’une formation suivie sur place. Biarritz compte alors seize hôtels transformés en hôpitaux pour la durée de la guerre, faisant de cette cité balnéaire l’un des premiers centres de soins de la côte basque. Pendant dix-huit mois, de fin octobre 1914 à août 1916, elle eut à traiter 1 200 blessés de tous types, de toutes origines. Elle semble avoir suivi une formation rapide auprès de la Croix-Rouge avant de revêtir son uniforme : blouse et tablier, voile et cape bleue pour sortir en ville. Dès le premier jour, elle doit s’occuper de la toilette des blessés, de leur température, du déjeuner puis des pansements, ceci pour les seize lits dont elle a la charge. Le premier pansement qu’elle eut à faire témoigne de la gravité des blessures ; du fait d’une balle qui a traversé la cuisse d’un blessé : « l’os est cassé, il souffre et pousse des cris lamentables (…) le pus coule à flots… ». Sont aussi « enrôlés » à ses côtés, son mari, Charles Letrosne (1868-1939) un architecte qui s’illustrera dans les années 1920-1930, avec en particulier une importante publication sur la reconstruction (Murs et toits sur les pays de chez nous, 1923/24/25) -et son fils Daniel qui deviendra architecte également et qui sera mobilisé en 1916. Le premier se spécialise dans la pulvérisation des membres amputés et le nettoyage des instruments chirurgicaux, et le second, gère température et pansements, en plus d’être aussi secrétaire médical. Geneviève Letrosne prend en charge la direction du vestiaire des blessés : arrivant sales et pleins de poux, il faut organiser à chaque arrivée le traitement approprié. Elle gère aussi la direction des réserves (cuvettes, savons, serviettes…) et de la lingerie. Elle se forme pour les massages après septembre 1915 et avouera en pratiquer vingt-neuf à trente par matinée.

Soins

Lorsqu’ils arrivent du train, les blessés ont des pansements de quatre jours et sont souvent sales. Elle cite le cas, exceptionnel, d’un Breton sans chaussettes, qui ne s’est pas lavé depuis un an et qu’il a fallu brosser. Lors des grandes arrivées, dix à douze opérations se tiennent par matinée, suivies parfois dans l’après-midi d’un nouveau lot. La salle d’opération que montrent les photographies est grande et lumineuse. Les « dernières inventions » y ont été installées : électro-aimant, électro-vibreur, stérilisateur, avec tous les instruments prêts à servir dans une vitrine.

La première opération à laquelle assiste Geneviève Letrosne est en fait une transfusion sanguine, qui est devenue assez courante durant cette guerre mais la plupart concerne des amputations. Elle avoue que sans anesthésiant ou sans cocaïne, l’extraction d’un projectile peut s’avérer difficile à supporter pour elle… Les blessures qu’elle décrit concernent toutes les parties du corps, après atteinte par éclats d’obus, balles explosives, ou même clous… Le cas le plus grave se rapporte à un blessé de la face, mort d’hémorragie. Elle évoque les différentes sortes de réveil des opérés : coups donnés, sermons, prières…

La pharmacie est bien dotée ; la salle de radiographie parfaitement installée, fonctionne très régulièrement. G. Letrosne cite un très utile « stéréoscope permettant de pouvoir voir, à l’aide de clichés évalués par le relief, la profondeur d’un projectile » ainsi que le compas de Hirtz avec lequel « les erreurs sont impossibles » pour trouver la balle ou l’éclat. Sont énumérés : radioscopie, mécanothérapie (belle salle où se pratique le massage) ; trois appareils de « mécano », une bicyclette, des instruments pour les poignets… Une salle d’air chaud et d’électrothérapie, d’électrodiagnostics, un ouvroir et les armoires à linge.

Cet hôpital est donc équipé des dernières technologies permettant de traiter dans les meilleures conditions les blessés : sur un millier accueillis, « nous n’avons perdu qu’une douzaine ».

Soignants

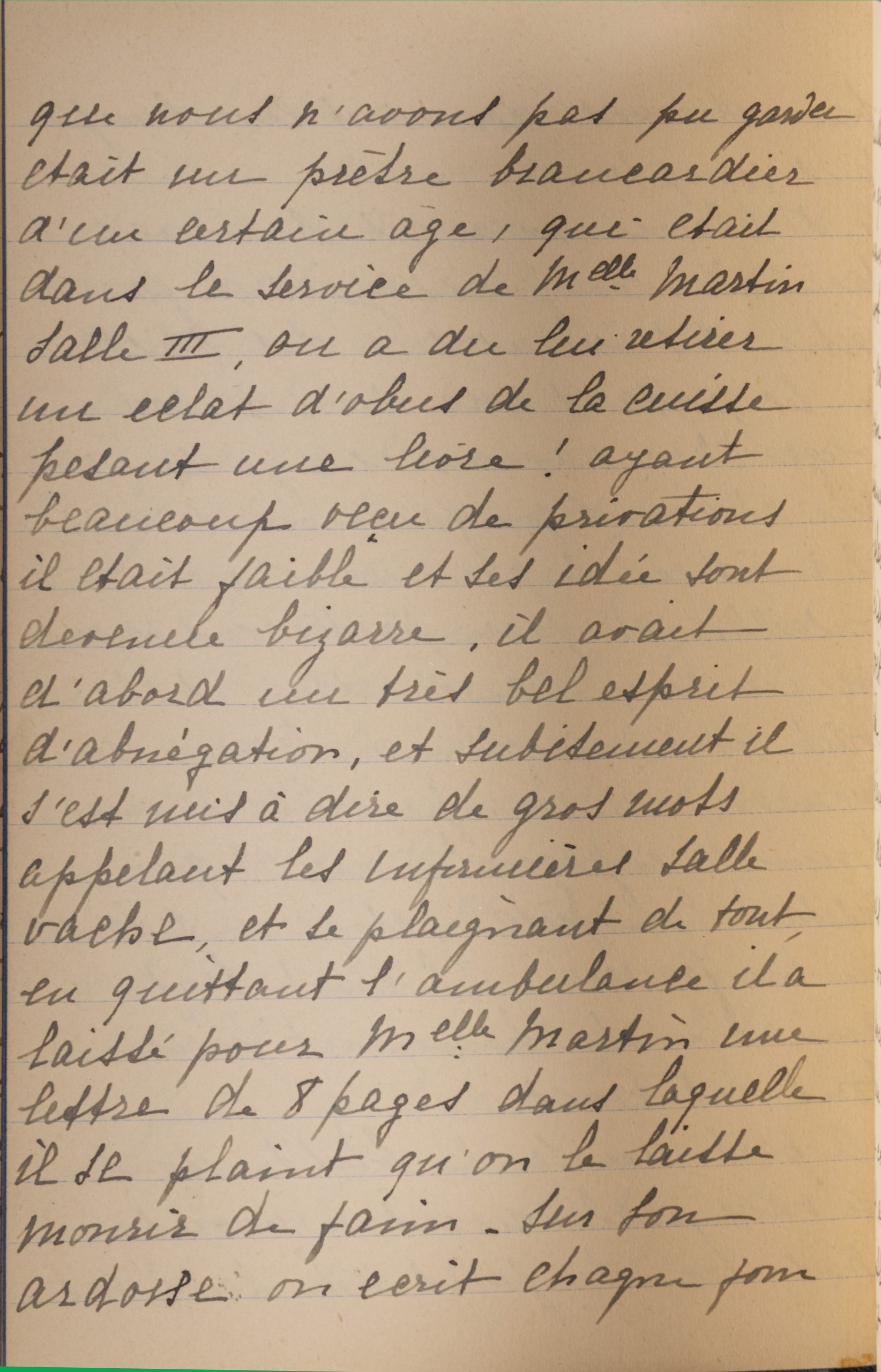

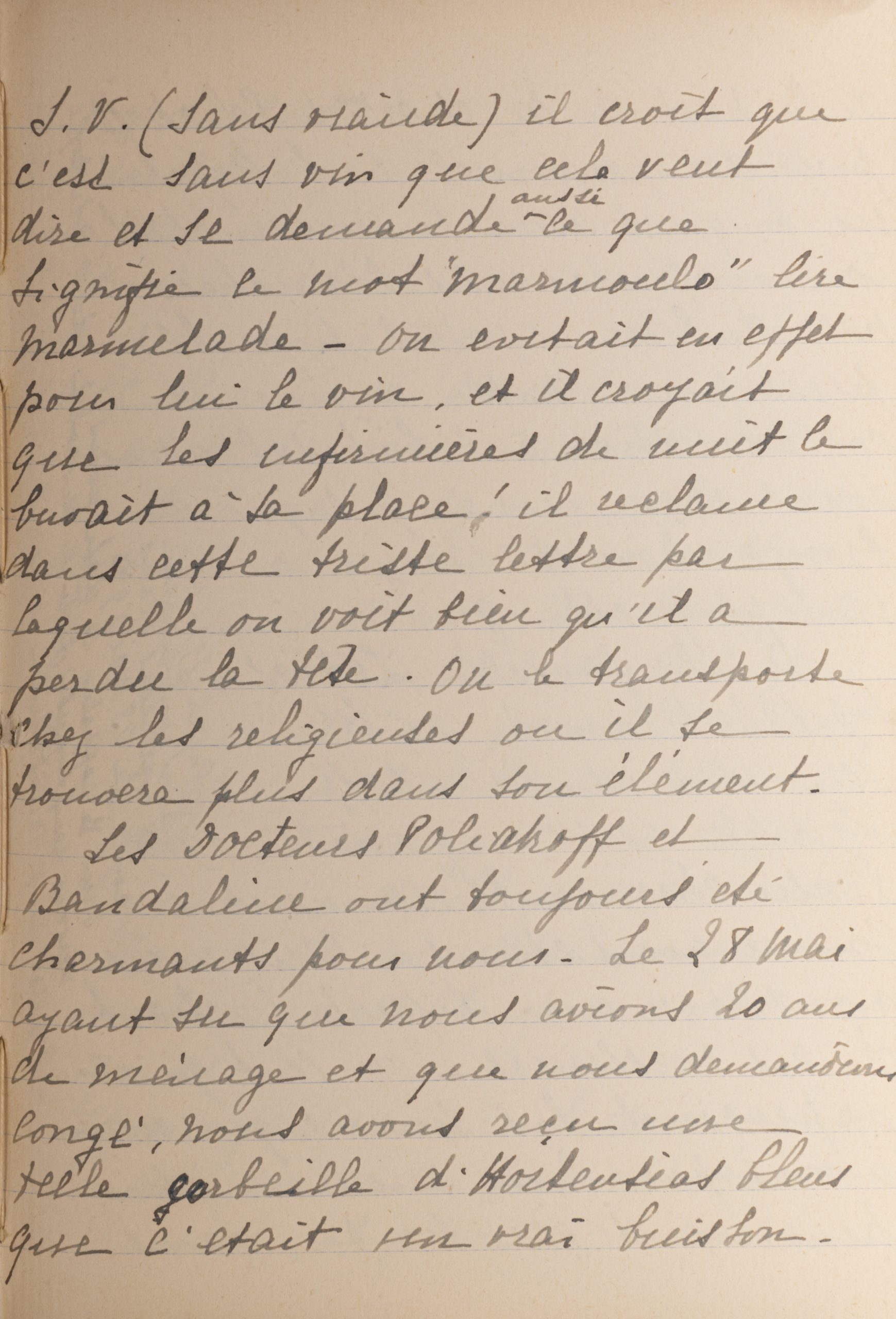

Sont cités les docteurs Poliakoff, Bandaline (?) et Blanco, qui recueille toute son admiration pour les opérations et la sûreté du diagnostic. Pour les infirmières, G. Letrosne parle de quelques personnes difficiles, mais dans l’ensemble, elles recueillent sa sympathie. Elle mentionne deux pharmaciens, un directeur, un gestionnaire, et deux seuls infirmiers, dont l’un paresseux, qu’il faut rappeler à l’ordre. Parmi ses collègues, une baronne, une comtesse, une veuve russe de mauvaise réputation, une gigolette peu correcte : toutes les couches de la population s’y trouvent, mais il s’agit avant tout de femmes de la bourgeoisie qui pour quelques-unes initieront un flirt dans cet établissement.

Blessés

Cette infirmière se plait à parler de ses blessés avec compassion et réalisme. Elle trouve les « Nègres » convenables, propres, avec un « terrain sain et peu alcoolique ». L’un de ces Sénégalais a des grigris et une sorte de queue de vache. Un Algérien, de très grande taille (2 mètres environ), blessé au poumon, l’appelle « maman confiture » et lui voue un grand amour. Il se trouve aussi un Réunionnais, qui ne sachant pas lire et étant sans nouvelles de sa famille depuis deux ans, la vénère comme une mère et lui offrira un cadeau à son départ.

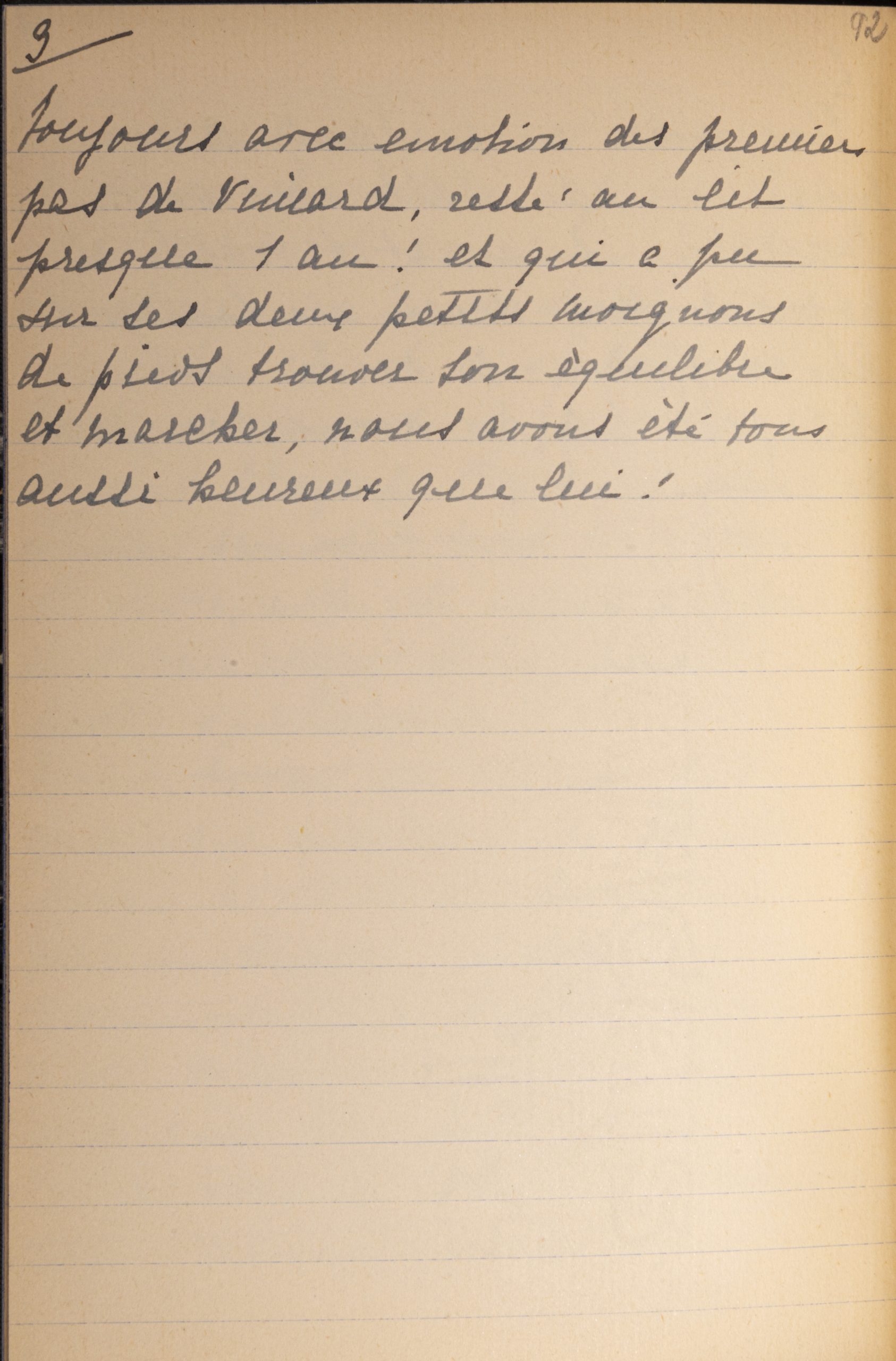

Dans son carnet, l’évocation des blessés occupe une part importante tant pour les soins qu’ils reçoivent que par la sympathie que G. Letrosne éprouve pour eux. Elle les considère comme généralement corrects : « le poilu blessé est convenable avant tout et bon garçon, il sait d’ailleurs très bien ce qu’il a à faire ». Un seul ne l’apprécie pas et elle non plus, pour ses grognements et ses mots déplacés. Parmi les personnes citées : un blessé trois fois, et trois fois envoyé à Biarritz ; un dénommé Lalu « un peu simple » la suit pas à pas ; un Breton de 20 ans qui ne parle pas le français et pousse des « cris de bêtes » (« oh mi yambe : moi pas transporté ; mi coupe yambe »). Elle parle d’un prêtre fou qui se plaint de mourir de faim et d’un ivrogne qui boit de l’alcool à 90° dans lequel les thermomètres trempent… Autant de récits sur ces patients pour lesquels elle peut avoir des attentions particulières : le Normand Vinard, qui a eu les pieds gelés et est infirme à vie, peut payer ses bottines spéciales grâce à la fabrication de sacs de coton qu’elle l’encourage à réaliser pour les vendre. Si G. Letrosne gâte certains de ses préférés, elle est pleine d’attention pour les blessés des régions envahies qui sont sans ressources et sans nouvelles de leur famille. La mort est très peu abordée dans ce récit : un natif d’Oléron décède de la gangrène avant que la famille ait pu venir le voir, et un autre meurt alors que sa femme s’émeut plus du sort d’une jument, à l’agonie elle aussi…

La vie de l’hôpital

Geneviève Letrosne relate les moments de loisirs : concerts (musique sérieuse et chansons amusantes) et célébration des fêtes : arbres de Noël avec cadeau pour chaque blessé (elle-même donne des cartes postales à tous les blessés et infirmiers). Alors qu’elle fête ses 20 ans de mariage, des fleurs lui sont offertes par tous. Sa générosité est particulièrement grande à son arrivée puisqu’elle donne paravents, toiles cirées, savons, éponges, brosses à dents, boites à savon, eau de Cologne, dentifrice, thermomètres, et même mouchoirs, couvertures de laine, toiles en caoutchouc pour les lits… À lire son carnet, son bonheur est d’offrir un cadeau dès qu’elle le peut. Les photographies montrent ces moments de joie partagée entre tous, sans pour autant qu’elle mette en valeur sa générosité. Elle est sensible aux moments de départ des convalescents auxquels elle associe « les enfants », ne précisant pas s’il s’agit des siens. Ses journées, commencées à 7h45 et souvent terminées à 20h, ne lui laissent parfois guère le temps de déjeuner : son temps ne compte pas et elle ne cherche pas à obtenir de la reconnaissance. Lorsqu’elle est en ville, elle dit éviter d’avoir son uniforme d’infirmière, dont le prestige est alors très grand.

Conclusion

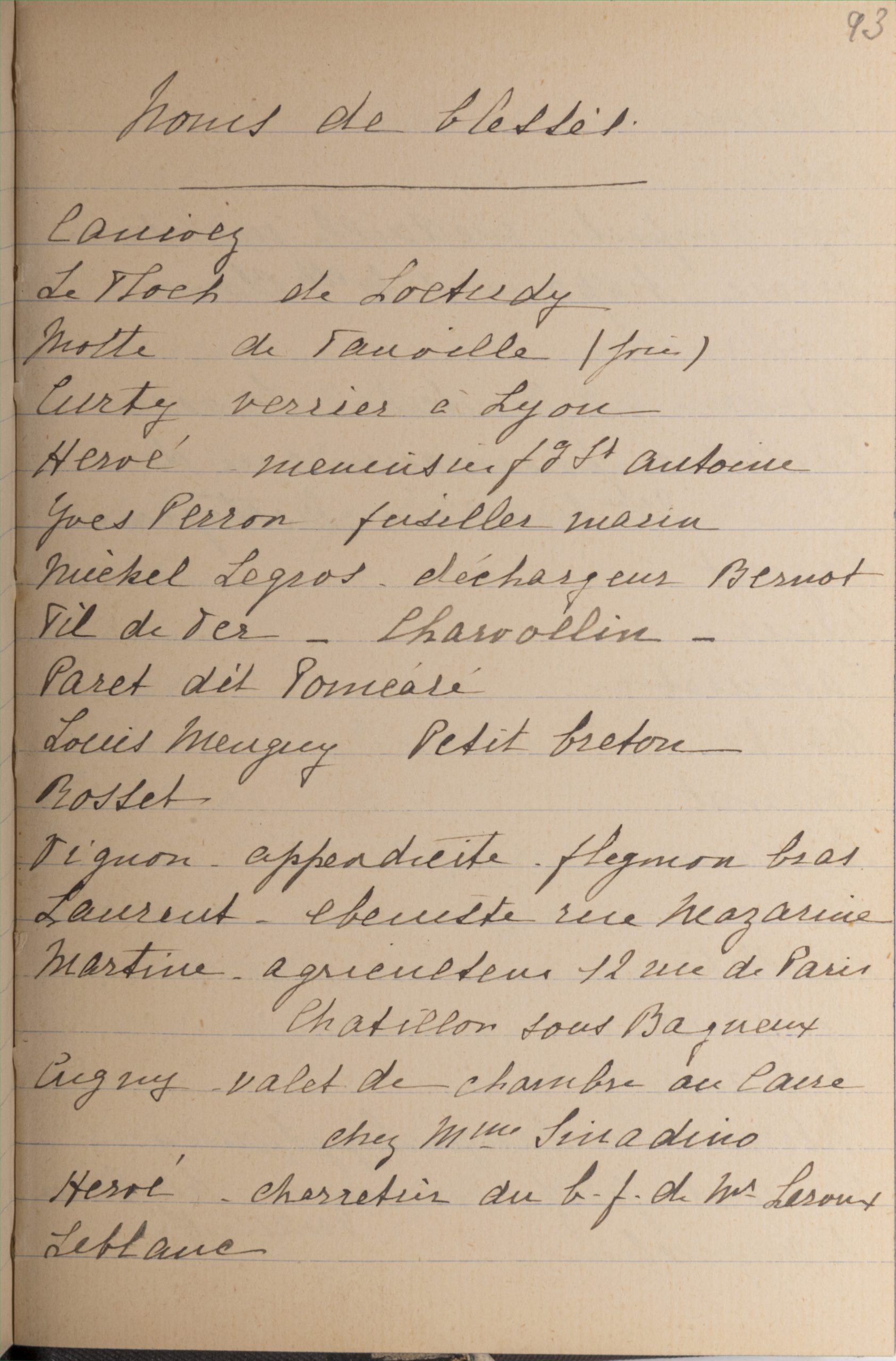

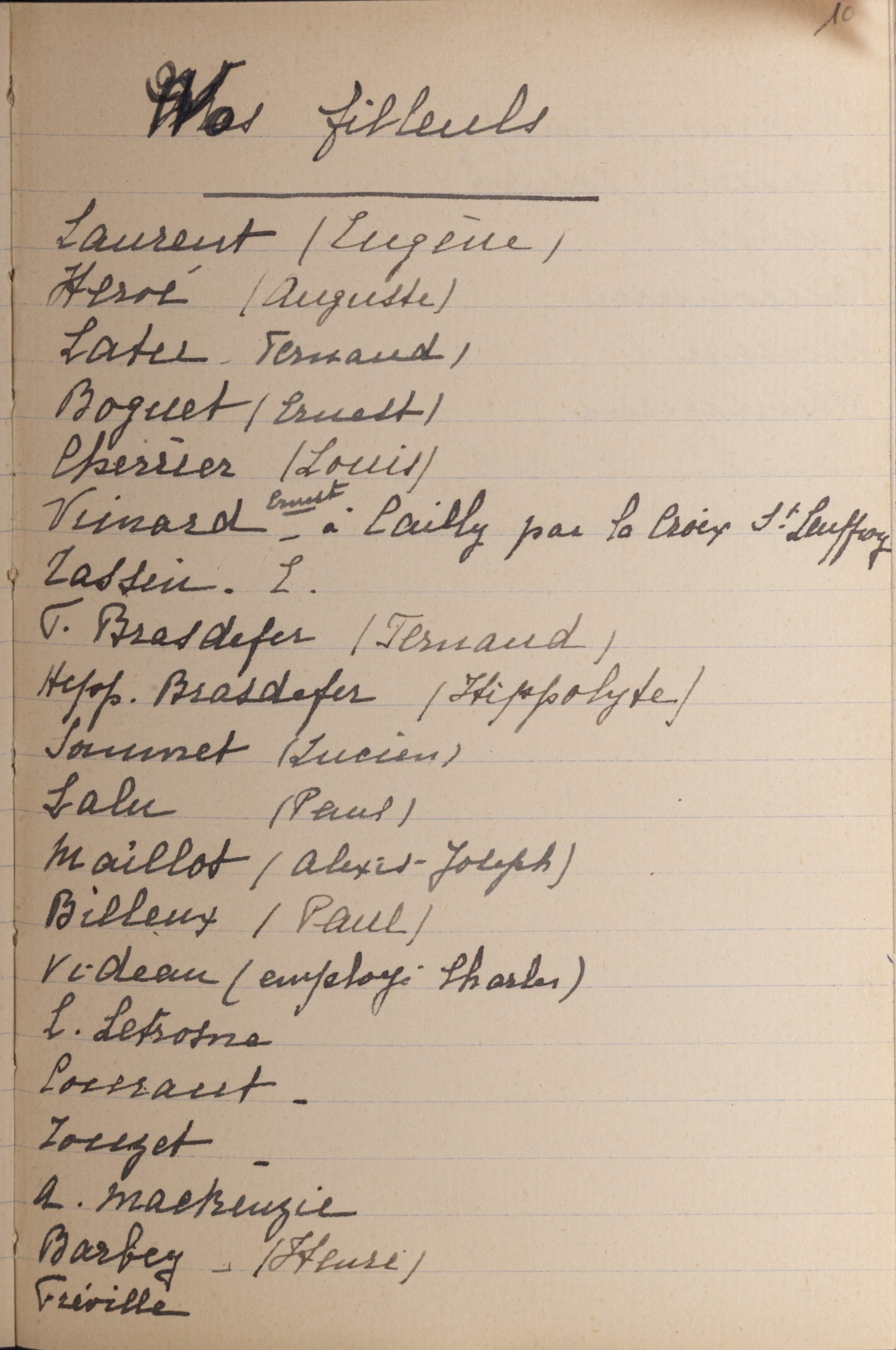

L’attachement de Geneviève Letrosne envers ses blessés est concrétisé à la fin du carnet par une liste de noms : environ cent trente patients qu’elle eut à traiter, et une liste de vingt-huit noms de « filleuls » -ses préférés ? – avec qui elle continuera d’échanger après son départ. Le trio Letrosne quitte le Grand Hôtel en octobre 1915 : ce départ est célébré en grand, avec une remise de cadeaux. Une plaque « À la famille Letrosne, hôpital bénévole 95 bis, formation de Poliakoff, 29 octobre 1914-29 octobre 1915 » lui est remise, ainsi qu’une broche de la Croix-Rouge. De nombreux cadeaux sont offerts par les patients : objets confectionnés par eux (vase, sac-filet en coton, corbeille en raphia, cache-nez,) et objets militaires (assiette, quart, couvert) y compris une prise de guerre (piquets de tente allemands). Après vingt mois d’activité, son mari a subi une intoxication du fait de « l’absorption d’éther et chloroforme trop souvent renouvelée ». Elle-même est épuisée. Le moment de la mobilisation de leur fils Daniel approchant sonne le moment du départ. Heureuse et ne regrettant rien, G. Letrosne recevra des courriers de nombreux blessés.

En conclusion, elle confie son sentiment du devoir accompli : « Que d’horreurs nous avons vues, mais aussi que d’abnégation et que de beaux exemples pour lesquels on peut admirer le caractère du Français ». Geneviève Letrosne, qui a appris un métier comme tant d’infirmières bénévoles durant la Grande Guerre offre un témoignage humain et technique exemplaire, réaliste et non sans humour parfois. Elle rédige ce carnet certainement fin 1915, afin de ne pas oublier ses chers blessés et de transmettre à son fils un récit détaillé de cette expérience hospitalière, menée à la fois individuellement et de façon collaborative et familiale. Cette infirmière bénévole a appliqué la maxime alors très attendue des femmes qui devaient lier patriotisme et dévouement.